ब्रिटिश की ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति सांप्रदायिक अधिनिर्णय के रूप में सामने आई। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ स्थान आरक्षित किए गए। जिसके लिए सदस्यों को अलग निर्वाचक मंडल से चुना जाना था-अर्थात् मुसलमान केवल मुसलमानों को वोट दे सकते थे और सिख सिर्फ सिख को वोट दे सकते थे। मुस्लिम, सिख और ईसाई पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के तहत दलित वर्ग (जिसे आज अनुसूचित जाति कहा जाता है) को भी अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया और उन्हें हिंदू समाज से पृथक दर्जा दे दिया गया।

Poona Pact in Hindi | पूना पैक्ट

सांप्रदायिक अधिनिर्णय की शर्तें 16 अगस्त 1932

16 अगस्त 1932 का सांप्रदायिक अवार्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में प्रतिनिधित्व की एक नई प्रणाली के लिए किया गया एक प्रस्ताव था। लंदन में आयोजित भारतीय गोलमेज सम्मेलन के जवाब में ब्रिटिश प्रधान मंत्री रामसे मैकडोनाल्ड और भारत के राज्य सचिव, सैमुअल होरे द्वारा प्रस्ताव दिया गया था।

सांप्रदायिक अधिनिर्णय की प्रमुख शर्तें थीं:

- दलितों (पहले “अछूत” के रूप में जाना जाता था), मुसलमानों, सिखों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत।

- इन समुदायों के लिए उनकी आबादी के आधार पर प्रांतीय और राष्ट्रीय विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण।

- केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच विवादों से निपटने के लिए एक संघीय न्यायालय का निर्माण।

- बंबई प्रांत के सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से सात सीटें मराठों के लिए आरक्षित थीं।

- विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जाति के मतदाताओं के लिए दोहरी व्यवस्था की गई। उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों और विशेष निर्वाचन क्षेत्रों दोनों में मतदान का अधिकार दिया गया था।

- सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जातियों को चुनने का अधिकार बना रहा।

- दलित जातियों के लिए विशेष चुनाव की यह व्यवस्था बीस वर्षों के लिए की गई थी।

- दलितों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी गई।

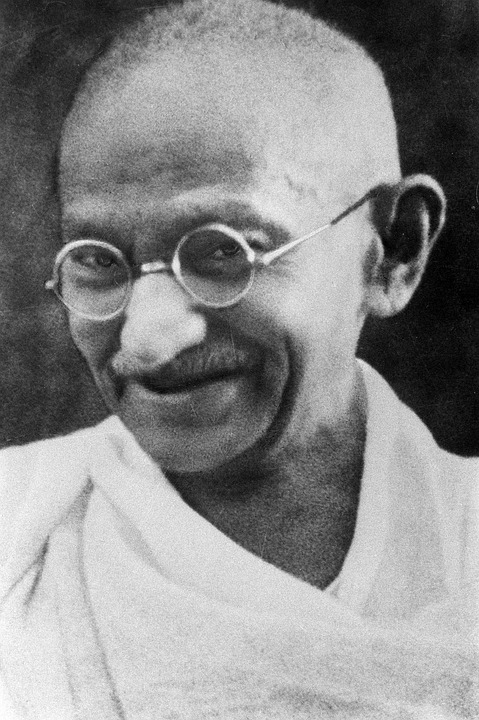

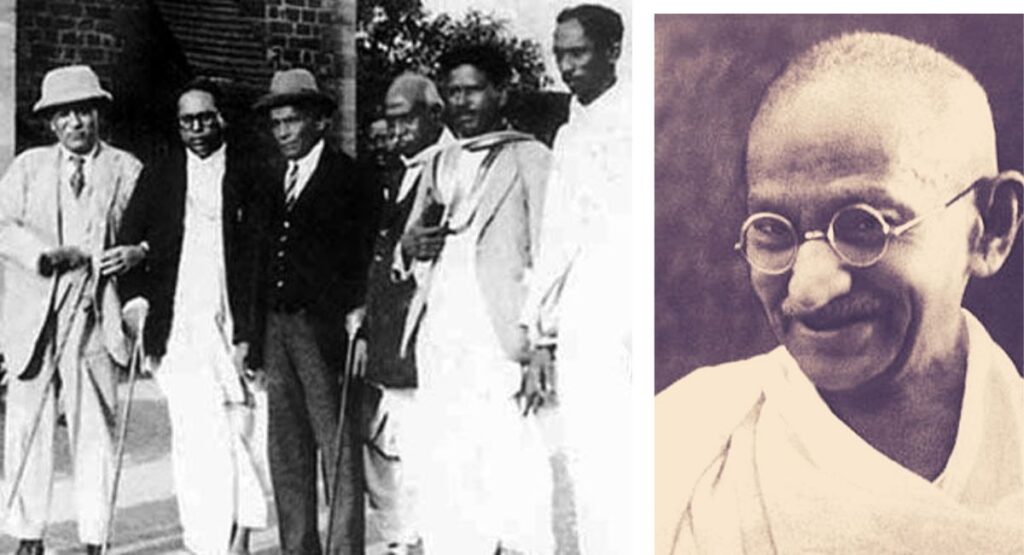

सांप्रदायिक अवार्ड का महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने विरोध किया था, जिनका मानना था कि यह भारतीय समाज को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करेगा और राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करेगा। हालाँकि, प्रस्ताव का समर्थन डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और अन्य दलित नेता, जिन्होंने इसे अपने समुदाय के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व और एक आवाज सुनिश्चित करने के साधन के रूप में देखा।

सांप्रदायिक अवार्ड ने अंततः महात्मा गांधी और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के बीच पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए। अम्बेडकर, जिन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के विचार को त्याग दिया और इसके बजाय प्रांतीय और राष्ट्रीय विधानसभाओं में उनके लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया।

Poona Pact in Hindi | कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध किया

कांग्रेस मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के सिद्धांत के खिलाफ थी। उनका मानना था कि इससे साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा और ऐसा लगेगा कि उनके हित अलग हैं और बाकी भारतीयों के हित अलग है। भारतीय जनता में विभाजन पैदा करना अंग्रेजों की नीति थी, जिसमें सामान्य राष्ट्रीय चेतना विकसित नहीं हो सकी।

लेकिन 1916 में मुस्लिम लीग के साथ एक समझौते में, कांग्रेस मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल के लिए सहमत हुई। इसलिए इस बार इसने कहा कि यद्यपि यह पृथक निर्वाचिक मंडल के निर्माण के विरुद्ध है, तथापि यह अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना इसमें किसी परिवर्तन के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस दिल से ऐसा नहीं चाहती थी। वह इसकी घोर विरोधी थी, लेकिन उसने फैसला किया कि वह न तो “इसका समर्थन करेगी और न ही इसका विरोध करेगी”।