सती प्रथा का प्रारम्भ और उसके चलन की समस्या विवाह और पारिवारिक प्रणाली के इतिहास के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। सती प्रथा पितृसत्तात्मक वैवाहिक पद्धति का अभिन्न अंग थी। विवाह का सबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि संपूर्ण कुल या परिवार अथवा सामाजिक प्रणाली से था। अतएव सती प्रथा के स्वरूप को समझने के लिए उस सामाजिक प्रणाली की प्रकृति को समझना आवश्यक है जिसने इसको जन्म दिया।

सती प्रथा किसने शुरू की

प्राचीन भारत में वैवाहिक परंपराएँ दो प्रकार की थीं-मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक । दोनों के अवशेष आधुनिक समय में भी इस उपमहादेश में विद्यमान है। मातृसत्तात्मक पद्धति बहुत से प्राचीन समाजों में पाई जाती है। इसमें स्त्रियों का महत्त्व अधिक होता है, कभी-कभी मातृसत्ता का संबंध आर्यों के पूर्ववर्ती हड़प्पा के निवासियों के साथ और पितृसत्ता का हिंद-यूरोपीय भाषा-भाषियों के साथ जोड़ा जाता है, यद्यपि प्राचीन हिंद-यूरोपीय ग्रंथों में भी मातृसत्ता के संकेत मिलते हैं।

उन्नीसवीं शताब्दी के बैकोफेन’ और मॉर्गन’ नामक दो विद्वानों के मतानुसार मातृसत्ता पितृसत्ता से पूर्ववर्ती है। इन्होंने मातृसत्ता का संबंध समतावादी और साम्यवादी आदर्श जीवन के साथ भी जोड़ा है। लेकिन इस सिद्धांत का नृवैज्ञानिकों द्वारा, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में, खंडन किया गया। जो भी हो, पुराना सिद्धांत कुछ परिवर्तनों के साथ पुनर्जीवित हो उठा है।

बहुत सी जनजातियों के विषय में अध्ययन से इनके मातृसत्तात्मक होने का पता चला है। एफ० मडाँक के संपादकत्व में शोधमंडली ने यह अध्ययन प्रस्तुत किया। उसने पाँच सौ सतहत्तर जन-जातियों में स्त्रियों की स्थिति और वैवाहिक प्रथाओं पर अनुसंधान किया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि मातृसत्तात्मक पद्धति उन जनजातियों में पाई जाती है जो बागवानी पर निर्भर है। यह पूर्णतया खेती पर निर्भर करने वाली जातियों में नहीं पाई जाती है। भारत में बागवानी और पूर्ण विकसित खेती के बीच के चरण को झूम खेती कहते हैं जिसमें स्थान बदल-बदल कर खेती की जाती है। ऐसी खेती में स्त्रियों की भूमिका स्पष्टतः महत्त्वपूर्ण है।

जंगल की सफाई करने, कगार बनाने, जोताई करने और बीज बोने के काम में पुरुष लगते हैं, लेकिन पौधे उखाड़ कर रोपने, छँटाई करने और खेती के अनेक काम स्त्रियाँ करती हैं।

अतएव स्थान बदल-बदल कर खेती करने (स्थानांतरण कृषि) की प्रणाली के अंतर्गत खेती के कार्यों में निस्संदेह स्त्रियों का यथेष्ट योगदान है।

वस्तुतः भारत की जिन जनजातियों में सती प्रथा के ऐतिहासिक पहलु का यथेष्ट योगदान है। वस्तुतः भारत में जिन जनजातियों में स्थानांतरण कृषि का प्रचलन है उनमें मातृक अधिकार के उदाहरण हमें नहीं मिलते, लेकिन इन जन-जातियों में स्त्रियों के आनुपातिक महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता।

नृवैज्ञानिकों और पुरातत्त्वेत्ताओं के अनुसार बुनाई, कताई और छोटी कुदाली से खेती का आविष्कार स्त्रियों के द्वारा हुआ। यह भी माना जाता है कि मानव जीवन के प्रजनन में स्त्रियों की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण है। अतएव स्पष्ट है कि मानव समाज के विकास के प्रारंभ के चरण में स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक महत्त्वपूर्ण रहीं। जैसे-जैसे कृषि का विकास हुआ और बैलों के द्वारा हल चलाना शुरू हुआ, स्त्रियों का महत्त्व घटने लगा क्योंकि हल चलाने की क्षमता उनमें नहीं थी। वे इस प्रकार के शारीरिक कार्यों में कमज़ोर पाई गईं।

विकसित कृषि उत्पादन संपत्ति का साधन बन गया और उसमें पुरुषों का प्रमुख भाग रहने के कारण वे संपत्ति के सर्वेसर्वा बन गए। अतएव हल वाली कृषि के प्रचलन से मातृसत्ता का फैलाव बहुत घट गया, यद्यपि अभी भारतवर्ष के अंदर उत्तर-पूर्वी भारत और केरल सहित बहुत से भागों में मातृक अधिकार के संकेत मिल सकते हैं।

इसलिए स्त्रियों की अवस्था के ऐतिहासिक अध्ययन के लिए प्राचीन ग्रंथों के उन प्रसंगों की छानबीन आवश्यक है जिनमें पुरुष और स्त्री के जीवनयापन के साधन की चर्चा की गई है। इससे मातृसत्ता और पितृसत्ता के सापेक्षिक महत्त्व पर प्रकाश पड़ेगा।

मातृसत्ता और पितृसत्ता के ऐतिहासिक पहलू

निस्संदेह हमें प्राचीन काल में मातृसत्तात्मक रिवाजो के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। पंजाब के इलाके के, शायद मद्र-क्षेत्र में, स्त्रीराज्य के होने का उल्लेख है। मद्र-देश की स्त्रियाँ खास तौर से स्वेच्छाचारिणी मानी जाती हैं। वे अपनी इच्छानुसार किसी पुरुष के साथ विवाह कर सकती थीं।

प्राचीन काल में स्त्रियों के महत्त्व के कारण ही बहुत से व्यक्तिवाचक नामों से माता का संकेत मिलता है लेकिन उनसे पिता के विषय में कोई संकेत नहीं मिलता। इसका दृष्टांत “कौन्तेय” नाम है। इसका अर्थ होता है “कुन्ती का पुत्र” और इससे सामान्यतः “अर्जुन” का बोध होता है। इसी तरह के बहुत से अन्य नाम मिलते हैं, जैसे “ममता” से “मामतेय”, “इतिरा” से “ऐतरेय”, “दिति” से “दैत्य” अथवा “अदिति” से “आदित्य” इत्यादि।

ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में बहुपतित्व के प्रचलन के साथ मातृसत्ता का संबंध था। इसके अवशेष अभी भी उत्तर-पूर्वी भारत के खासी और हिमाचल प्रदेश तथा पड़ोस के पहाड़ी इलाके के लोगों में पाये जाते हैं। हमें प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के मातृसत्तात्मक समाज में रहने वाले लोगों के जीवन-निर्वाह के तरीकों के विषय में अधिक जानकारी नहीं है। इसलिए उनके विवाह तथा परिवार पद्धति को समझने में कठिनाई होती है।

छठी सदी ई० पू० के लगभग भारत में ऐतिहासिक युग के प्रारंभ के साथ-साथ आर्थिक तथा सामाजिक घटक के रूप में वर्ण का विकास हुआ जिसका गहरा संबंध धर्मशास्त्रों में वर्णित आठ प्रकार के विवाह के साथ था। प्रारंभिक भारत में जाति अथवा वर्ण से केवल कर्मकांडों पर आधारित स्तरीकरण का बोध नहीं होता है। वर्ण और जाति के सोपान से वास्तव में उत्पादन के संबंधों का संकेत मिलता है।

आदर्श वर्णप्रणाली में ब्राह्मणों और क्षत्रियों की जीविका वैश्यों द्वारा किए गए उत्पादन पर निर्भर करती थी। वैश्य प्रधान करदाता थे, और भिक्षु और ब्राह्मण प्रमुख रूप से दान-दक्षिणा लेते थे।

इस प्रणाली में वैश्यों के साथ दोनों उच्चतर वर्णों के लोग शुद्रों से सेवा का लाभ उठाते थे। शूद्र दास, घरेलू नौकर, कारीगर और खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते थे।

गुप्त युग के आरंभ तक वैश्य प्रमुख करदाता रहे और शूद्रों से आवश्यक श्रमशक्ति प्राप्त होती रही। इस तरह इन दोनों वर्णों ने प्रमुख उत्पादक के रूप में समाज की रीढ़ का निर्माण किया ।

विवाह के प्रकारों पर कौटिल्य के विचारों का मूल्यांकन

इस संदर्भ में हम विवाह के स्वीकृत और अस्वीकृत प्रकारों से संबंधित कौटिल्य के विचारों का मूल्यांकन कर सकते हैं। कौटिल्य के अनुसार विवाह के स्वीकृत प्रकार (धर्म्य) दोनों उच्चतर वर्णों के लिए विहित हैं तथा अस्वीकृत प्रकार (अधर्म्य ) दोनों निचले वर्णों के लिए। यह उसने जानबूझकर कहा है क्योंकि विवाह के स्वीकृत प्रकारों में खासकर आर्ष और दैव प्रकारों में, अधिक बंधन है जबकि अस्वीकृत प्रकारों में स्त्रियों के लिए आपेक्षिक स्वतंत्रता और पहल हैं तथा साथ ही इनके अंतर्गत विवाह तय करने में स्त्रियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

विवाह के स्वीकृत प्रकारों में पिता की अनुमति’ महत्त्वपूर्ण है लेकिन अस्वीकृत प्रकारों में माता-पिता दोनों की अनुमति आवश्यक है। यह ध्यान देने योग्य है कि विवाह के जिन प्रकारों से माता की अनुमति ली जाती है वे ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए अनुशंसित नहीं हैं। राज्याधारित तया वर्ण-विभाजित समाज को बरकरार रखने के लिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों की सामाजिक प्रभुसत्ता आवश्यक थी।

विवाह के अस्वीकृत प्रकार कुछ पाबंदियों और स्त्री-पुरुषों के लिए व्यापक स्वच्छंदता के कारण निचली श्रेणियों के लोग आसानी से अपना सकते हैं। आखिर स्त्री-पुरुषों के स्वतंत्र समागम से जनशक्ति की वृद्धि होती है जो एक समाज और अर्थ संचालन के लिए आवश्यक है।

बौधायन के धर्मसूत्र में स्पष्टतः उल्लिखित है कि वैश्यों और शूद्रों की पत्नियाँ अपेक्षाकृत स्वतंत्र हैं क्योंकि ये कृषि और सेवा के कार्यों में संलग्न रहती है। अतएव यह मालूम पड़ेगा कि प्राचीन धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के प्रकार मूलतः उत्पादन प्रणाली से जुड़े हुए हैं।

स्त्रियों की पराधीनता के कारण को समझने के लिए अथवा उनके विषय में गहरा अध्ययन करने के लिए कोई भी व्यक्ति उत्पादन के संबंधों और इनमें समय-समय पर हुए परिवर्तनों की प्रकृति की उपेक्षा नहीं कर सकता।

रोम के वर्ग-विभाजित पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों और दासों को एक ही श्रेणी में रखा जाता था। रोम में विवाह के कुछ प्रकार पितृसत्तात्मक प्रकृति के थे जो (यहाँ के) स्वीकृत प्रकारों से मिलते हैं। इसके विपरीत विवाह के अन्य प्रकार निम्नवर्गीय लोगों के लिए थे जो प्राचीन भारतीय विवाह के अस्वीकृत प्रकारों में मिलते हैं। लेकिन सार्थक तथ्य है कि भारत में स्त्रियों (चाहे वे उच्चतर वर्णों की क्यों न हों) और मज़दूरों को एक ही कोटि में रखा जाता था।

जिस प्रकार रोम में स्त्रियों और दासों के साथ समान व्यवहार किया जाता था उसी प्रकार यहाँ वर्ण-विभाजित पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों और शूद्रों को एक ही श्रेणी में रखा जाता था। संस्कृत मूल पाठों के अनेक उक्तरणों में स्त्रियों और शूद्रों क साथ समान व्यवहार का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में दोनों को वेद पढ़ने और वैदिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार नहीं था। अनुष्ठानों में भाग लेना प्रतिष्ठा का प्रतीक था।

ब्राह्मण प्रभावित समाज में अनुष्ठान से विलग हुए व्यक्ति की निंदा होती थी। स्त्रियों और शूद्रों को बराबर समझने का सर्वप्रथम उल्लेख लगभग छठी शताब्दी ई० पू० के ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण” में पाया जाता है। लेकिन गुप्त-पूर्व और अधिकतर गुप्तोत्तर ग्रंथों से अभिप्रमाणित होता है कि स्त्रियाँ शूद्रों की, जो सेवादार वर्ग के होते थे, कोटि में समझी जाती थीं और पराधीन होती थीं।

अतएव प्राकसामंती और सामंती दोनों चरणों में आमतौर से स्त्रियों की पराधीनता, खासकर उच्चतर वर्णों में, तथ्य और सिद्धांत के रूप में प्रकट होती है।

प्राचीन ग्रंथों में स्त्रियों के प्रति विरोधात्मक रुखों और मनोवृत्तियों का उल्लेख मिलता है। इनके आधार पर हम स्त्रियों की उच्चतर एवं निम्नतर दोनों स्थितियों के पक्ष में दलील दे सकते हैं।

ऐसे सभी परिच्छेद उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में राजा राममोहन राय के समय से ही समाज-सुधारकों तथा उनके विरोधियों द्वारा उद्धृत किए गए हैं। लेकिन प्रासंगिक परिच्छेदों को निकाल लेने पर बाकी से यह और भी स्पष्ट होगा कि स्त्रियाँ कुल मिलाकर पूरी दासता से जकड़ी हुई थीं।

बहुत से परिच्छेदों में स्त्रियाँ लक्ष्मी के समान आदर्श रूप में उच्चासन पर रखी गई हैं लेकिन इन कथनों का वैसा अर्थ नहीं है। व्यक्तिगत रूप से ऐसी कुछ स्त्रियाँ हैं जो ब्रह्म विज्ञान पर सफलतापूर्वक शास्त्रार्थ कर सकती थीं। जिस आदर्श के आधार पर पुरुषों के अपेक्षा स्त्रियों को उच्चतर स्थिति में रखने की कोशिश की गई है वह वस्तुतः प्राचीन सामाजिक दर्शन की बहुत कमज़ोर प्रवृत्ति है। इससे अधिक से अधिक यह जानकारी मिलती है कि कुछ लोग स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाना चाहते थे लेकिन उनकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हुई।

गौतम बुद्ध ने वर्ण-निर्धारण के लिए कर्म पर बल दिया था और शूद्रों और स्त्रियों के लिए संघ के दरवाजे खोल दिए लेकिन वे स्त्रियों को ऐसा स्थान नहीं दे पाए जो उन्हें मातृसत्तात्मक प्रणाली में प्राप्त था, हालाँकि वे कोसलों और शाक्यों में प्रचलित मातृसत्तात्मक परंपराओं के अवशेषों से परिचित रहे होंगे। लेकिन बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश करना निश्चय ही बहुत बड़ा कदम था।

इसके बाजजूद स्त्रियों के प्रति पुरुषों की मनोवृत्ति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। यह समझा जाता था कि स्त्रियाँ शीघ्र प्रबुद्ध नहीं हो सकती हैं। विनयपिटक (300 ई० पू०) में स्त्रियों के प्रति उपहासपूर्ण रुख के बहुत से उदाहरण हैं। बुद्ध का प्रसिद्ध कधन सुविदित है। उन्होंने कहा कि स्त्रियों के प्रवेश के कारण संघ मात्र पाँच सौ वर्षों तक ही बरक्रार रहेगा, अन्यथा यह एक हज़ार वर्षों तक बरक़रार रह सकता था।

प्राचीन ग्रंथों में स्त्रियों को केवल शूद्रों की कोटि में ही नहीं रखा गया बल्कि उनको संपत्ति की तरह माना गया। उनको उत्तराधिकार के भाग से वंचित रखा गया। मनु स्त्रियों और शूद्रों को हमेशा के लिए ताबेदार घोषित करता है और कहता है कि दासों और स्त्रियों को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है।

स्त्रियों को मात्र-धन पर अधिकार था जिसका अर्थ यह था कि वे अपने संबंधियों द्वारा दिए हुए वस्त्रों, रत्नों और इसी प्रकार की चल संपत्ति की वस्तुओं के रूप में दान और उपहार ले सकती थीं और रख सकती थीं।” लेकिन वास्तव में केवल उच्चतर और संपत्ति वाले वगों की स्त्रियाँ ही इस प्रावधान का लाभ उठा सकती थीं। इसके विपरीत कुछ समय बाद स्त्रियाँ स्वयं संपत्ति की इकाई मानी जाने लगीं।

प्राचीन ग्रंथों के बहुत से अवतरणों में स्त्री और संपत्ति एक ही कोटि” में उल्लिखित हैं। इन अवतरणों में स्त्रियाँ चल संपत्ति के रूप में मानी गई है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल के ग्रंथों में ऐसे परिच्छेद अधिक पाए जाते हैं एवं प्रारंभिक मध्ययुगीन साहित्य में इनकी संख्या और बढ़ती जाती है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक मध्य काल में स्त्रियों की, खासकर उच्चतर वगों अथवा वर्णों वाली नारियों की दासता अपने चरम रूप में आ जाती है।

सती प्रथा के उदय की भावना

प्रारंभिक मध्यकाल में, जिस समय भारत में सामंती सिद्धांत विकसित हो रहे थे, पुरुषों के द्वारा स्त्रियों पर शासन करना और उनको चल संपत्ति समझना प्रमुख मूल्य हो जाते हैं। इसी भावना के कारण आखिरकार सती प्रथा का विकास होता है और इसी से इसका प्रसार भी।

तीसरी सहस्राब्दी ई० पू० में यूरेशिया में स्त्रियों को पुरुषों के साथ गाड़ने के पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। हेरोडोटस के अनुसार पाँचवीं शताब्दी ई० पू० में मध्य एशिया के अंतर्गत सिथियनों में विधवाओं के जलाने के प्रसंग मिलते हैं। लेकिन बाद के समय में मध्य एशिया में विधवा के जलाने की प्रथा विशेष रूप से प्रचलित नहीं थी।

इसी प्रकार प्राचीन मिस्र के समाज में मातृक आधिकारिक परंपराओं के बावजूद मिस्र के राजाओं अर्थात फराउन शासकों के साथ उनको परलोक में साथ देने के लिए स्त्रियाँ दफनाई जाती थीं। राजा के साथियों और अनेक प्रकार के उपकरणों को भी उनके आराम के लिए उनके साथ दफना दिया जाता था। स्पष्टतः ऐसी भावनाओं का उद्भव व्यक्तिगत संपत्ति और फराउन शासकों के तानाशाही अधिकार की प्रबल चेतना के कारण हुआ था। मिस्त्र में राजपरिवार के बाहर विधवा के जलाने की प्रथा के व्यापक प्रसार का कोई साक्ष्य नहीं है।

जो भी हो, यह स्पष्ट है कि बाद के समय में मिस्र में यह प्रथा नहीं रही। भारत में ही सती एक नियमित प्रथा के रूप में, खासकर राजपूत परिवारों में, विकसित हुई। महाभारत में भी सती के उदाहरण पाए जाते हैं और पुराणों में भी इसके उदाहरण मिल सकते हैं। प्राचीनतम उदाहरण का संकेत अथर्ववेद में मिल सकता है यद्यपि अनेक विद्वान इसे मानते नहीं हैं।

सती प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख

यह प्रतीत होता है कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल के आसपास महाकाव्यों और पुराणों के मूल पाठों में इसके प्रसंग प्रक्षिप्त किए गए। सती का सबसे पुराना अभिलेखीय प्रसंग प्रारंभिक छठी शताब्दी (510 ई०) के पहले का नहीं है। बाद के समय में अभिलेखों से बहुत उदाहरण मिलते हैं।

मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और राजस्थान में सती-स्मारक शिलाएँ प्रकाश में आई हैं। अपने देश में दो प्रकार के स्मारक शिलाभिलेख मिलते हैं। दक्षिण भारत में “वीरकल” नामक वीर-स्मारक शिलाएँ मिलती हैं जिन पर गाँव-घर, गोधन अथवा मालिक के संरक्षण में बलिदान होने वाले की स्मृति अंकित है।

जौहर प्रथा का प्रारम्भ

भारत में, खासकर प्रारंभिक राजपूत राज्यों में, सती-स्मारक शिलाएँ पाई जाती हैं। इनमें से कुछ मध्य प्रदेश के चंदेल और कलचुरि राज्यों में मिलते हैं लेकिन इनमें से अधिकांश राजस्थान” में पाए जाते हैं। जौहर की प्रथा दिल्ली सुल्तानों के आक्रमण के साथ शुरू हुई।

इसमें राजपूत राजाओं और सरदारों की पत्नियाँ किले के भीतर स्वयं जलकर मर जाती थीं। “जौहर” शब्द “यमगृह” अथवा “जमघर” से निकला है। कभी-कभी अपनी रानियों के साथ राजा और सरदार भी अपने को जला लेते थे। राजस्थान में सती शिलाभिलेखों की प्रथा बीसवीं शताब्दी तक जारी रही।

इटली के भारत-विद्याविद्, एल० पी० टेस्सीटॉरी ने वर्तमान शताब्दी के दूसरे दशक में भूतपूर्व बीकानेर और जयपुर राज्यों में काम किया। उन्होंने बहुत सारे सती-शिलाभिलेखों का उल्लेख एवं संकलन किया। निस्संदेह बिहार के उच्चतर जातियों वाले गाँवों में भी सती-स्थान पाए जाते हैं।

सती-स्थानों के साथ विधवा के जलने से संबंधित अनेक दंतकथाएँ जुड़ी रहती हैं। इन पवित्र स्थानों में से कुछ वास्तव में ऐसे हैं जहाँ विधवाएँ सामाजिक दबाव अथवा पतियों के प्रति निरंतर निष्ठा में गड़े अपने विश्वास के कारण जल गईं।

जो भी कारण हो, यह स्पष्ट है कि सती की प्रथा अधिकांशतः राजपूतों में प्रचलित थी, हालाँकि ब्राह्मणों में भी सती के उदाहरणों का अभाव नहीं है। विशेषकर राजपूत परिवारों में और राजस्थान में सती प्रथा क्यों प्रचलित रही, इस प्रश्न की जाँच-पड़ताल करनी है। यह भी पता लगाना है कि यह प्रथा किस युग में तीव्र एवं व्यापक रूप में फैली।

राजपूत समुदाय के कुलीन व्यक्तियों की अंत्येष्टि के अवसर पर बहुत से सेवकों के जलाने की अनूठी प्रथा थी। हम लोग सुनते हैं कि रामदास कछवाहा के शव के साथ अनेक सेवक जलाकर मार दिए गए। यह कोई नई प्रथा नहीं थी क्योंकि यह प्रथा अनेक प्राचीन जातियों में खासकर राजपरिवारों में प्रचलित थी।

भारत में नई बात यह है कि स्त्रियों को निचले वर्गों के साथ इस लोक में भी रखा गया है और परलोक में भी। जिस प्रकार स्त्रियों और शूद्रों को एक ही कोटि में रखा जाता था, उसी प्रकार स्त्रियों और निचले वर्गों के लोगों को, जो अपने मालिकों की सेवा में रहते थे, मालिकों की अंत्येष्टि के समय उनके साथ जला दिया जाता था।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि स्त्रियों और सेवकों को मालिक के साथ जला देने की प्रथा राजपूत समुदाय के कुलीन व्यक्तियों तक सीमित थी। यह बात केवल राजपूत कुलीन व्यक्तियों में ही क्यों होती थी इसके बारे में खोज की आवश्यकता है।

निस्संदेह पति के प्रति पत्नी की एकपक्षीय तथा अविरल निष्ठा पर बल देने का भाव ब्राह्मण प्रभावित समाज में विकसित हुआ। प्रारंभिक स्मृतियों में ब्राह्मण-विधवाओं को भी जलाने की अनुशंसा है।

लेकिन ब्राह्मण समाज में ऐसी प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य अत्यल्प है। देश के विभिन्न भागों में जाँच-पड़ताल से मालम होता है कि सती प्रथा ब्राह्मणों में बिल्कुल अनुपस्थित नहीं थी, लेकिन यह वैसी व्यापक रूप से फैली हुई और सुस्पष्ट नहीं थी जैसी राजपूतों के मामले में पाई जाती है।

कुछ प्राचीन ग्रंथों की अनुशंसा के अनुसार सती प्रथा क्षत्रिय के लिए मान्य थी। लड़ाकू समुदाय के होने के कारण राजपूत लोग अपनी स्त्रियों, सेवकों और अन्य सबों से अधिक स्वामिभक्ति तथा निष्ठा की अपेक्षा करते थे।

पुरोहितों और अन्य धार्मिक कार्यों में संलग्न ब्राह्मणों पर यह बात लागू नहीं होगी। चाहे सामंती युग हो या अथवा प्राक्-सामंती, ब्राह्मणों ने निचली जातियों के सदस्यों के सामाजिक नियंत्रण के लिए नमूना निश्चित कर दिया। फिर भी अंगिरस् नामक मध्ययुगीन स्मृतिकार के अनुसार ब्राह्मण-विधवा द्वारा हुई सती आत्महत्या” मानी जाती है यद्यपि प्रारंभिक मध्ययुग के एक पुराण में विधवा के जलने की प्रशंसा है। इसमें ब्राह्मणों के” लिए सती को निषिद्ध बतलाया गया है। अतएव ब्राह्मणों में सती प्रथा का अधिक प्रचलन नहीं मालूम पड़ता है।

बंगाल के ब्राह्मणों में सती प्रथा के प्रचलन के लिए कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं। पी० बी० काणे” और ए० एस० अलतेकर” के अनुसार इसका श्रेय बंगाल में प्रचलित उत्तराधिकार की दायभाग प्रणाली को हैं।

देश के अन्य भागों में विधवाओं को संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, वे मात्र भरण-पोषण की अधिकारिणी होती थीं, पर बंगाल में दायभाग प्रचलित था जिसका मूलतः प्रतिपादन बारहवीं और चौदहवीं शताब्दियों के बीच जीमूतवाहन ने किया और जिसकी व्याख्या बाद में सोलहवीं शताब्दी के आसपास रघुनन्दन ने की।

दायभाग के अनुसार पति के मरणोपरांत पत्नी को संपत्ति में अधिकार दिया गया। बंगाल में क्षत्रियों अथवा राजपूतों की संख्या अधिक नहीं थी। अतएव इस कानून से मुख्यतः ब्राह्मण प्रभावित हुए जो लगातार भूमि अनुदान के कारण जमीन वाले समुदाय बन गए थे।

इसमें जाति पर कुलीनता के कारण और बुरा असर पड़ा। प्रतिष्ठा पाने के लिए निम्नतर कोटि के ब्राह्मण लोग उच्चतर कोटि के ब्राह्मणों के हाथ कन्यादान करने लगे जिसके फलस्वरूप बहु-विवाह (बहुपत्नित्व) की प्रथा ज़ोर से चल पड़ी।

पुरुष-शासित समाज में भू-संपत्ति का लोभ यहाँ तक पहुँच गया कि विधवा के जलने के सिद्धांत को फैलाकर निकृष्ट सामाजिक दबाव के द्वारा विधवा-दावेदारों से छुटकारा पाने की कोशिश की गई।

अठारहवीं शताब्दी के अंत तक बंगाल में विधवा के जलने का अनुपात इतना हो गया कि इसकी और धर्म-प्रचारकों (मिशनरियों) और राजा राममोहन राय दोनों का ध्यान आकर्षित हो गया।

सती प्रथा सिक्खों, मराठों और दक्षिण भारत के कुछ लड़ाकू समुदायों में भी फैली। लेकिन 1829 ई० में अपने समापन के समय यह प्रथा बंगाल और राजस्थान में अच्छी तरह व्यापक रूप से फैली हुई थी।

यह माना जाता है कि राजस्थान में दस प्रतिशत विधवाओं ने सती प्रथा अपनाई, हालाँकि पूरे देश भर में एक प्रतिशत से अधिक इसकी संख्या नहीं हो सकती है। इन आँकड़ों की जाँच के लिए कोई उपाय नहीं है, लेकिन भारत के लिए विधवा के जलने की प्रथा उतनी ही अनूठी है जितनी छुआछूत ।

गुप्त और गुप्तोत्तर कालों में सती की घटना के लिए कुछ कारणों की ओर संकेत किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखना है कि यह प्रणाली मुख्यतः उच्च जातियों में प्रचलित थी क्योंकि निचली जातियों के सदस्यों में नियोग और विधवा विवाह का प्रचलन था।

साहित्यिक साक्ष्य से संकेत मिलता है कि गुप्त-पूर्व काल में उच्चतर जातियों के सदस्यों में नियोग और विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित थी। जिन स्त्रियों को अपने पतियों से पुत्रोत्पन्न नहीं हो सकता था उनके लिए धर्मशास्त्रों में नियोग की व्यवस्था थी।

पति के असमर्थ होने पर स्त्री के छोटे भाई अथवा पुत्रोत्पन्न कराने का प्रावधान था। इन लोगों के अभाव में किसी ब्राह्मण को भी इसके लिए बुलाया जाता था। ऐसा लगता है कि ई० सन् की प्रारंभिक सदियों में यह प्रथा द्विजों में समाप्त हो चुकी थी।

इसके प्रसंग में मनु 20 ने इसे द्विजों के लिए पाशविक आचरणः (पशुधर्म) कहकर इसकी निदा की है। इसकी अनुमति मात्र शुद्रों के लिए दी गई। शुद्धों की आबादी गुप्त और गुप्तोत्तर काल में बढ़ती गई। यही बात विधवा विवाह के साथ थी जो शूद्रों 2 तक सीमित रहा। उच्चतर वर्णों की विधवाओं के लिए कठिन समय आ गया।

ब्राह्मणपरक समाज उनको घृणा की दृष्टि से देखता था और उसने उनके लिए अतिनैतिक तथा अतित्यागी जीवन का विधान किया। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में जब उनको अपने पतियों के साथ जलने के लिए उत्साहित किया जाता था तब वे इस विकल्प को विधवा के रूप में दयनीय जीवन व्यतीत करने से अच्छी समझती थीं। अतएव उच्चतर जातियों में नियोग और विधवा विवाह के बंद हो जाने के कारण सती प्रथा के व्यापक रूप से फैलने के लिए परिस्थितियाँ बन गई।

नारद स्मृति में प्रावधान है कि स्त्री पाँच परिस्थितियों में दूसरा विवाह कर सकती है। वे हैं पति का विनाश, उसकी मृत्यु, उसका संन्यास ग्रहण, उसकी नपुंसकता और उसका जाति से निष्कासन। यह प्रावधान पहले-पहल पाँचवीं सदी में सन्निहित किया गया था। सातवीं शताब्दी में यह पराशर द्वारा पुनः दुहराया जाता है। इससे मालूम होता है कि कुछ ब्राह्मण सिद्धांत रूप में स्थिति को सुधारना चाहते थे लेकिन ऐसा लगता है कि बंगाल और राजस्थान में इसका कोई असर नहीं पड़ा।

यह कहना आवश्यक नहीं है कि भारतीय समाज मूलतः पितृसत्तात्मक था। व्यक्तिगत भू-संपत्ति के प्रति प्रबल चेतना के विकास का पता धर्मशास्त्रियों के विस्तृत प्रावधान से लगता है। इस संपत्ति में पुरुषों का अधिकार होता था। इसलिए उत्तराधिकार सुनिश्चित करने के लिए पुरुष-वंशावली पर ध्यान दिया गया। इस कारण परुषों की पवित्रता की अपेक्षा स्त्री का सतीत्व अत्यधिक महत्त्व का माना गया।

जिस प्रकार अकृष्ट भूमि ब्राह्मण को दान के लिए उपयुक्त मानी जाती थी उसी प्रकार केवल कँवारी स्त्री विवाह अथवा दान अर्थात कन्यादान के योग्य समझी जाती थी। स्त्री का विवाह जब एक बार हो गया तब उससे अपेक्षा की जाती थी कि वह आजीवन पति की मृत्यु के बाद भी अपने पति के प्रति अवश्य वफादार रहेगी।

स्त्रियों की पवित्रता और निष्ठा के प्रति इस प्रकार की भावना समाज में स्वतंत्र शक्ति के रूप में विसित हुई। पतियों के साथ जलकर मरने और फलस्वरूप मोक्ष प्राप्त करने वाली स्त्रियों की अनेक कथाएँ पुराणों के माध्यम तथा मौखिक रूप से फैलाई गई। फलस्वरूप पतियों के शवों के साथ अपने को जलाने पर प्राप्त होने वाले (ऐसे) पण्यफलों में स्त्रियाँ स्वयं विश्वास करने लगीं।

ऐसा लगता है कि सती प्रथा केवल लड़ाक समुदायों के अंतर्गत वर्ग-विभाजित संपत्ति-आधारित एवं पितृसत्तात्मक समाज के ही कारण पैदा नहीं हई बल्कि विधवा को आत्म-हत्या-अनुष्ठान से प्राप्त होने वाले पुण्य में गहराई में गड़ी भावना के कारण भी उत्पन्न हुई।

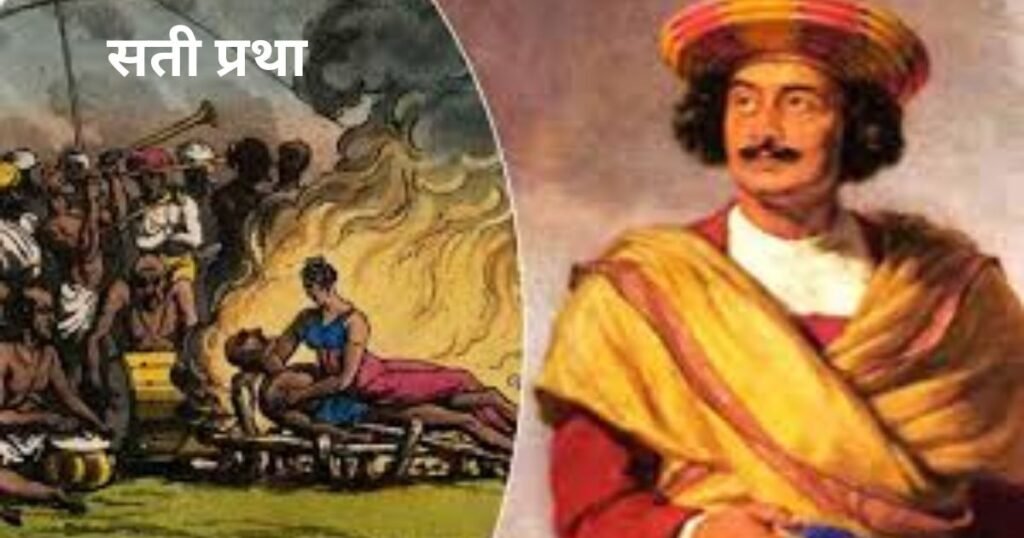

राजा राममोहन राय ने उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम चत्थांश में सती प्रथा की समाप्ति के लिए आंदोलन करते समय भारत के प्राचीनतम समय में सती प्रथा की अनुपस्थिति को साबित करने के लिए अनेक मूल पाठों को एकत्रित किया।

लेकिन केवल ऐसे साक्ष्य को क्रमबद्ध उपस्थित कर देने ही से सती प्रथा आसानी से नहीं हटाई जा सकती थी। इसमें मामाजिक और सैद्धातिक दोनों कार्रवाइयों की आवश्यकता थी।

ऐसी सामाजिक संरचना को बदलना आवश्यक था जिसम स्त्रियां और निचली श्रेणियाँ एक ही कोटि में अर्वाम्थत थीं। साथ ही स्त्रियों और निम्नवर्गीय सदस्यों को विश्वास दिलाना था कि वे भी अच्छे मानव हैं और उन्हें भी समाज के स्वतंत्र और उपयोगी सदस्यों के रूप में जीने का अधिकार है।

सती प्रथा का अंत कब और किसने किया

औपनिवेशिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा द्वारा दिसंबर 1829 में सती प्रथा को पूर्ण से प्रतिबंधित कर दिया था और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया. यह एक प्राचीन ब्राह्मणीय हिंदू कुप्रथा थी जिसमें पति के मर जाने पर उसकी विधवा पत्नी को भी उसकी चिता के साथ जिन्दा जला दिया जाता था.

भारत की पहली सती महिला कौन थी?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सती प्रथा के चलन का प्रारम्भ मां दुर्गा के सती रूप के साथ हुआ, कहा जाता है कि जब उन्होंने अपने पति भगवान शिव के पिता दक्ष के द्वारा अपमानित किये जाने से क्षुब्ध होकर अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया था.

भारत में सती प्रथा की शुरुआत कब हुई?

ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर बात करें तो गुप्तकाल में एरण अभिलेख 510 ईसवी के आसपास सती प्रथा के होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं. महाराजा भानुप्रताप के राज घराने के गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी ने उसकी चिता में जलकर जाना देदी थी।

भारत की अंतिम सती होने वाली महिला कौन थी?

दिवराला गावं सीकर जिला राजस्थान में 4 सितंबर 1987 को पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता में जलकर 18 वर्षीय रूप कंवर ने अपनी जान दी थी. दिसंबर 1829 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के लगभग 158 साल होने वाली इस घटना ने पुरे विश्व का ध्यानाकर्षित किया।

राजस्थान में सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था?

अलवर के शासक ने 1830 ईसवी में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने की घोषणा की, जबकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और प्रतापगढ़ के शासकों ने 1840 ईसवी में इसे अवैध घोषित किया। 1862 ईसवी के बाद, राजस्थान के सम्पूर्ण क्षेत्र में इस प्रथा के खिलाफ आदेश जारी किए गए थे।

आपको यह भी पढ़ना चाहिए