क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद भी भारत सरकार ने दलितों को नहीं दिए पासपोर्ट- जानिए क्या थी इसके पीछे की वजह-वर्ष 1967 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था कि पासपोर्ट रखना और विदेश जाना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। भारत में साठ के दशक में यह फैसला ऐतिहासिक था क्योंकि उस समय पासपोर्ट को खास लोगों का दस्तावेज माना जाता था।

क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद भी भारत सरकार ने दलितों को नहीं दिए पासपोर्ट- जानिए क्या थी इसके पीछे की वजह

उस समय, भारत में पासपोर्ट केवल उन्हीं को जारी किए जाते थे जिन्हें विदेशों में भारत का रखरखाव और प्रतिनिधित्व करने में सक्षम माना जाता था।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जुड़ी इतिहासकार राधिका सिंघा बताती हैं कि स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक पासपोर्ट को एक नागरिक की प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था, जो केवल प्रतिष्ठित, धनी और शिक्षित भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता था।

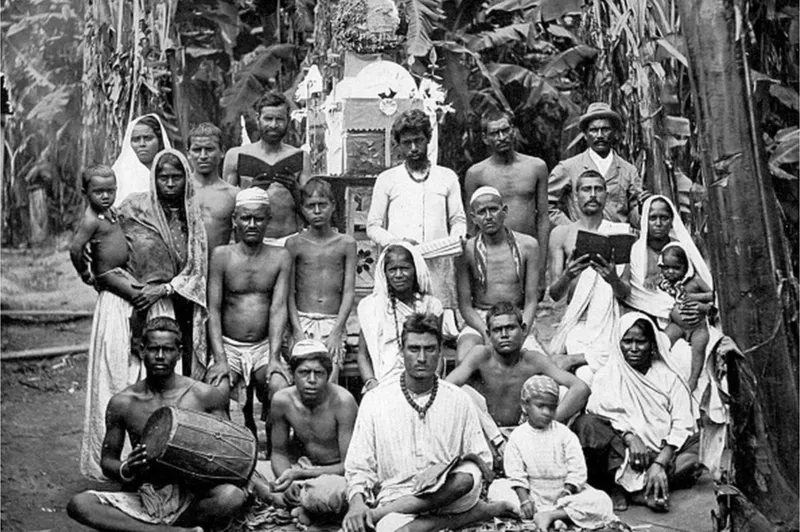

यही कारण था कि मलाया, सीलोन (वर्तमान श्रीलंका), बर्मा (वर्तमान म्यांमार) और तथाकथित गिरमिटिया मजदूर वर्ग में रहने वाले श्रमिकों को पासपोर्ट नहीं दिए गए थे।

इन वर्गों से आने वाले लोगों की संख्या दस लाख से भी अधिक थी जो औपनिवेशिक शासन के दौरान काम करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण वाले विभिन्न देशों में गए थे।

एक्सेटर विश्वविद्यालय से जुड़े इतिहासकार काल्थमिक नटराजन के अनुसार, “इस प्रकार, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय पासपोर्ट धारण करना, भारत का वांछित प्रतिनिधि माना जाता था। इसे ‘अवांछनीय’ माना जाता था। और यह प्रथा 1947 के बाद भी नीति भारतीय पासपोर्ट पर हावी थी।”

आजादी के बाद भी नहीं हुआ नीतियों में बदलाव

पासपोर्ट वितरण में भेदभाव की भारतीय नीति के विषय में विस्तार से जानने के लिए डॉ नटराजन ने अभिलेखागार को खंगाला है।

वह जानकारी देते हुए कहती हैं कि “ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद भी स्थिति नहीं बदली। नई सरकार ने अपने ‘अवांछनीय नागरिकों’ के एक निश्चित वर्ग को भी औपनिवेशिक राज्य (ब्रिटिश शासन) के रूप में उच्च और निम्न माना।” करता रहा।”

डॉ नटराजन का कहना है कि यह भेदभाव इस विश्वास के साथ किया गया था कि विदेश यात्रा भारत के लिए स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ी है, इसलिए विदेश यात्रा केवल वही कर सकते थे जिनके पास ‘भारत की सम्मानजनक स्थिति’ थी।

ऐसे में भारत सरकार ने अपने अधिकारियों को ऐसे नागरिकों की पहचान करने का आदेश दिया था जो विदेशों में भारत को शर्मिंदा नहीं करेंगे।

इसमें राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 1954 तक पासपोर्ट जारी करने की नीति का लाभ मिला। भारत ने अधिकांश लोगों को पासपोर्ट देने से इनकार करके एक “वांछित”(desired) भारतीय प्रवासी समुदाय बनाने की कोशिश की।

ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मिलकर किया षड्यंत्र

डॉ नटराजन सहित अन्य शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि 1947 के बाद निचली जातियों और वर्गों के लोगों को ब्रिटेन जाने से रोकने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों की मिलीभगत से इस नीति को लागू किया गया था।

(1948 के ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम ने भारतीय अप्रवासियों को स्वतंत्रता के बाद ब्रिटेन आने की अनुमति दी। इस कानून के तहत, भारत और भारत के बाहर रहने वाले भारतीय ब्रिटिश नागरिक थे)।

नटराजन का कहना है कि दोनों देशों के अधिकारियों ने भारतीय लोगों की एक ऐसी श्रेणी बनाई जिसे दोनों पक्ष ब्रिटेन जाने के लायक नहीं समझते थे. इससे दोनों देशों को फायदा होना था। भारत के लिए, इसका मतलब था ‘अवांछनीय’ गरीब, निम्न जाति और गिरमिटिया मजदूरों के वंशजों को आगे बढ़ने से रोकना, जो संभवत: ‘पश्चिम में भारत को शर्मसार’ कर सकते थे।

ब्रिटेन के लिए, वह कहती हैं, इसका मतलब रंगीन (जो गोरे नहीं थे) और भारतीय प्रवासियों, विशेष रूप से खानाबदोश वर्ग की आमद को संभालना था।

1958 में, ब्रिटेन में रंगीन (जो गोरे नहीं थे) अप्रवासियों के बड़े प्रवाह के कारण हुई समस्या पर एक आंतरिक रिपोर्ट लाई गई थी।

रिपोर्ट ने पश्चिम भारतीय प्रवासियों के बीच “जो ज्यादातर अच्छे हैं और ब्रिटिश समाज के साथ आसानी से घुलमिल जाते हैं” और भारतीय और पाकिस्तानी आप्रवासियों के बीच अंतर किया था “जो अंग्रेजी बोलने में असमर्थ हैं और जो सभी तरह से अकुशल हैं”।

नटराजन कहते हैं कि अंग्रेजों ने महसूस किया कि उपमहाद्वीप के अप्रवासी, जिनमें से अधिकांश अकुशल थे और अंग्रेजी बोलने में असमर्थ थे, की पृष्ठभूमि गरीब वर्ग की थी।

1950 के दशक में राष्ट्रमंडल संबंध कार्यालय में तैनात एक ब्रिटिश अधिकारी ने एक पत्र में लिखा था कि भारतीय अधिकारी ने “स्पष्ट रूप से प्रसन्नता” व्यक्त की कि गृह विभाग “कुछ संभावित अप्रवासियों को वापस लाने में कामयाब रहा।”

दलितों को पासपोर्ट नहीं दिया गया

शोधकर्ताओं ने पाया है कि इस नीति के तहत, भारत में अनुसूचित जाति या दलितों के सबसे वंचित वर्गों को पासपोर्ट नहीं दिए गए थे। भारत की मौजूदा 1.4 अरब की आबादी में दलितों की हिस्सेदारी 23 करोड़ है। इसके साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों जैसे राजनीतिक अवांछित सदस्यों को भी पासपोर्ट नहीं दिए जाते थे।

द्रमुक जैसे पूर्व अलगाववादी क्षेत्रीय दलों के सदस्यों को वित्तीय गारंटी और सुरक्षा जांच के बिना सांसदों, विधायकों और पार्षदों को पासपोर्ट देने के दिशा-निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए 1960 के दशक में पासपोर्ट से वंचित कर दिया गया था।

पासपोर्ट न देने के और भी तरीके थे। आवेदकों को साक्षरता और अंग्रेजी भाषा की परीक्षा देनी थी, पर्याप्त धन होने और सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमों का पालन करने के लिए एक शर्त।

ब्रिटिश भारतीय लेखक दिलीप हीरो याद करते हैं कि 1957 में उन्हें पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए छह महीने इंतजार करना पड़ा था, भले ही उनकी शैक्षणिक शिक्षा और वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी थी।

इस तरह के दमनकारी नियंत्रण ने ऐसे परिणाम लाए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कई भारतीय नागरिकों के फर्जी पासपोर्ट बन गए।

इस तरह के घोटालों के बाद, निरक्षर और अर्ध-साक्षर भारतीय जो अंग्रेजी नहीं जानते थे, उन्हें 1959 और 1960 के बीच कुछ समय के लिए पासपोर्ट के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

जैसे, लगभग दो दशकों तक, भारत की पासपोर्ट प्रणाली उन सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं थी जो पश्चिम की यात्रा करना चाहते थे।

इस नीति की एक झलक 2018 में भी देखने को मिली जब पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने अकुशल और सीमित शिक्षा वाले भारतीयों को प्राथमिकता के आधार पर मदद और सहायता करने के उद्देश्य से ऑरेंज पासपोर्ट लाने की योजना की घोषणा की। जबकि आमतौर पर भारतीय पासपोर्ट का रंग नीला होता है।

इस योजना का पुरजोर विरोध हुआ, जिसके बाद सरकार को यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा।

नटराजन का कहना है कि इस तरह की नीति केवल यही बताती है कि भारत ने लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय दुनिया को एक ऐसे स्थान के रूप में देखा है जो उच्च जाति और वर्ग के लोगों के लिए उपयुक्त था।

SOURCES: BBC HINDI